Vais a contribuir a la represión de una insurrección desalentada (...) a evitar la pérdida de una joya envidiada por su valor inestimable, a defender la integridad del territorio, a pelear para que España viva contra los que allí claman muera España.

Narcis Gay, Diputado Provincial de Barcelona en la ceremonia de entrega de la bandera (española) al batallón de voluntarios catalanes con destino a Cuba.

Tras la independencia a principios del siglo XIX de las posesiones continentales americanas, Cuba, Puerto Rico y Filipinas constituían los últimos restos del antaño extensísimo imperio español.

El más importante de ellos era sin duda la isla de Cuba. La primera tierra americana en ser colonizada, había prosperado con la producción a gran escala de azúcar y tabaco, y era considerada la colonia más rica y más floreciente en manos de cualquier potencia europea. Los movimientos separatistas que habían terminado en pocos años con la presencia española en el continente, apenas habían cuajado en la isla. La principal razón resultaba obvia. Cuba era una isla esclavista. La base de la producción azucarera, y por tanto de la riqueza de la oligarquía local, era la mano de obra esclava. Miles y miles de africanos habían sido asentados en el Caribe merced a un indigno tráfico (por cierto dominado por negreros catalanes, ya lo detallaremos en alguna entrada posterior). Los criollos cubanos ante el miedo a las grandes masas de esclavos africanos, y a que la independencia pudiera derivar en algún tipo de emancipación afrocubana se lo pensaron dos veces antes de clamar por ella.

Sin embargo, conforme avanzaba el siglo, el movimiento nacionalista cubano fue ganando fuerza. La cada vez más estrecha relación comercial de la isla con los emergentes Estados Unidos, la abolición de la esclavitud en 1.886 y la consiguiente extensión del proletariado cubano supusieron puntos de inflexión.

Para colmo de males, en 1.882 la burguesía catalana consiguió que se promulgara la Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas. Se trataba de una disposición proteccionista que pretendía garantizar el mercado cubano para los fabricantes peninsulares, principalmente catalanes, que por entonces tenían serias dificultades para competir con la moderna y eficiente industria norteamericana. Por esta Ley, los puertos de Cuba, Puerto Rico, y Filipinas, pasaban a ser de cabotaje y se establecía a las importaciones extranjeras un imponente arancel de entre el 40 y el 46%.

Obviamente, para la industria textil de Cataluña resultó un negocio redondo. Las exportaciones del sector algodonero se triplicaron entre 1.891 y 1.898. Por contra, las importaciones de manufacturas exteriores en Cuba se redujeron en un tercio entre 1.891 y 1.901. Se produjo, en definitiva, un desequilibrio evidente en el que los industriales proteccionistas peninsulares fueron beneficiados a costa de los ciudadanos cubanos, cuyos intereses pasaban por el librecambismo. Quedaban obligados a pagar un sobreprecio por comprar los bienes que precisaban.

Como cabía suponer, los efectos de la Ley de Relaciones Comerciales no se hicieron esperar. El malestar de los cubanos se reflejó en un un aumento sensible de los partidarios de la independencia. Ante esta situación, se alzaron voces razonables a favor de la concesión de una autonomía, punto clave de la cual sería la relajación de la política proteccionista. Pero tal solución de compromiso contaba con la oposición cerrada tanto de los sectores más ultras como de la burguesía textil catalana, por lo que nunca terminó de llevarse a cabo.

En sentido contrario (y razones había para ello) el apoyo en Cataluña al mantenimiento del status quo colonial era abrumador. Ya cuando estalló la primera de las guerras de independencia cubana, la denominada Guerra de los Diez Años (1.868-1.878) se sucedieron en Barcelona las muestras de apoyo al gobierno y al ejército, incluyendo el alistamiento de un cuerpo de voluntarios. Los gastos de enganche del mismo serían sufragados mediante suscripciones populares iniciadas por la Diputación de Barcelona. En el momento en el que el Gobierno Central, partidario en aquel momento de buscar una solución negociada, trató de suspender el alistamiento, la Diputación amenazó con dimitir en bloque. El gobierno dio marcha atrás, y los jóvenes catalanes partieron a combatir a la manigua cubana, convenientemente equipados, eso sí, con las tradicionales faja y barretina del país. Fueron agasajados y despedidos por las autoridades barcelonesas entre el entusiasmo patriótico de la población. Llegados a La Habana, el dramaturgo y político Francisco Camprodon Lafont, natural de Vic, les recibiría con estos patrióticos versos en lengua catalana.

Los batallones de voluntarios catalanes llegarían a sumar la muy respetable cifra de 3.600 soldados. En su financiación colaborarían distinguidos miembros de la burguesía catalana como Claudio López Bru o Salvador Sañá. Y no nos extraña. Ya en 1.872 el Diario de Barcelona preguntaba sin medias tintas:

Después de la entrada de Estados Unidos en la guerra en 1.898 la situación bélica varió por completo. La flota española fue derrotada en Cavite y Santiago de Cuba y tras algunos combates en tierra, España pidió la paz. Esta se firmaría en diciembre de ese mismo año y supondría la independencia de Cuba y la cesión a E.E.U.U. de Filipinas, Puerto Rico, y la isla de Guam.

Tras el desastre del 98, y la consiguiente pérdida de las colonias, nada volvió a ser igual en la península. Concretamente, en Cataluña, la burguesía algodonera, resentida por la pérdida del suculento mercado cubano, se volcó hacia el catalanismo. Éste enseguida abandonó su regionalismo originario para conformar un nacionalismo mucho más radical, reivindicativo y opuesto a España. Y el apelativo "imperialista" pasó a constituir uno de los venablos preferidos dentro de su extenso arsenal de improperios hacia Castilla. Los tiempos, efectivamente, habían cambiado.

El más importante de ellos era sin duda la isla de Cuba. La primera tierra americana en ser colonizada, había prosperado con la producción a gran escala de azúcar y tabaco, y era considerada la colonia más rica y más floreciente en manos de cualquier potencia europea. Los movimientos separatistas que habían terminado en pocos años con la presencia española en el continente, apenas habían cuajado en la isla. La principal razón resultaba obvia. Cuba era una isla esclavista. La base de la producción azucarera, y por tanto de la riqueza de la oligarquía local, era la mano de obra esclava. Miles y miles de africanos habían sido asentados en el Caribe merced a un indigno tráfico (por cierto dominado por negreros catalanes, ya lo detallaremos en alguna entrada posterior). Los criollos cubanos ante el miedo a las grandes masas de esclavos africanos, y a que la independencia pudiera derivar en algún tipo de emancipación afrocubana se lo pensaron dos veces antes de clamar por ella.

Sin embargo, conforme avanzaba el siglo, el movimiento nacionalista cubano fue ganando fuerza. La cada vez más estrecha relación comercial de la isla con los emergentes Estados Unidos, la abolición de la esclavitud en 1.886 y la consiguiente extensión del proletariado cubano supusieron puntos de inflexión.

Para colmo de males, en 1.882 la burguesía catalana consiguió que se promulgara la Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas. Se trataba de una disposición proteccionista que pretendía garantizar el mercado cubano para los fabricantes peninsulares, principalmente catalanes, que por entonces tenían serias dificultades para competir con la moderna y eficiente industria norteamericana. Por esta Ley, los puertos de Cuba, Puerto Rico, y Filipinas, pasaban a ser de cabotaje y se establecía a las importaciones extranjeras un imponente arancel de entre el 40 y el 46%.

Embarque de los voluntarios catalanes rumbo a la Guerra de Cuba

Luciendo barretinas y desplegando bandera española y entusiasmo colonialista

Obviamente, para la industria textil de Cataluña resultó un negocio redondo. Las exportaciones del sector algodonero se triplicaron entre 1.891 y 1.898. Por contra, las importaciones de manufacturas exteriores en Cuba se redujeron en un tercio entre 1.891 y 1.901. Se produjo, en definitiva, un desequilibrio evidente en el que los industriales proteccionistas peninsulares fueron beneficiados a costa de los ciudadanos cubanos, cuyos intereses pasaban por el librecambismo. Quedaban obligados a pagar un sobreprecio por comprar los bienes que precisaban.

Como cabía suponer, los efectos de la Ley de Relaciones Comerciales no se hicieron esperar. El malestar de los cubanos se reflejó en un un aumento sensible de los partidarios de la independencia. Ante esta situación, se alzaron voces razonables a favor de la concesión de una autonomía, punto clave de la cual sería la relajación de la política proteccionista. Pero tal solución de compromiso contaba con la oposición cerrada tanto de los sectores más ultras como de la burguesía textil catalana, por lo que nunca terminó de llevarse a cabo.

En sentido contrario (y razones había para ello) el apoyo en Cataluña al mantenimiento del status quo colonial era abrumador. Ya cuando estalló la primera de las guerras de independencia cubana, la denominada Guerra de los Diez Años (1.868-1.878) se sucedieron en Barcelona las muestras de apoyo al gobierno y al ejército, incluyendo el alistamiento de un cuerpo de voluntarios. Los gastos de enganche del mismo serían sufragados mediante suscripciones populares iniciadas por la Diputación de Barcelona. En el momento en el que el Gobierno Central, partidario en aquel momento de buscar una solución negociada, trató de suspender el alistamiento, la Diputación amenazó con dimitir en bloque. El gobierno dio marcha atrás, y los jóvenes catalanes partieron a combatir a la manigua cubana, convenientemente equipados, eso sí, con las tradicionales faja y barretina del país. Fueron agasajados y despedidos por las autoridades barcelonesas entre el entusiasmo patriótico de la población. Llegados a La Habana, el dramaturgo y político Francisco Camprodon Lafont, natural de Vic, les recibiría con estos patrióticos versos en lengua catalana.

Porti l´vent á terra lluña

lo crit de terra germana:

los españols de l´Habana

saludan á Cataluña.

Si la traició refunfuña

esperant vencer; s´engaña:

gent de la nostra calaña

no agarra l´fussel en vá:

Cuba no s´pert, ni s´perdrá

es de España y ¡viva España!

Los batallones de voluntarios catalanes llegarían a sumar la muy respetable cifra de 3.600 soldados. En su financiación colaborarían distinguidos miembros de la burguesía catalana como Claudio López Bru o Salvador Sañá. Y no nos extraña. Ya en 1.872 el Diario de Barcelona preguntaba sin medias tintas:

¿Quién consumiría lo que Cataluña produce si las Antillas dejaran de ser españolas? ¿A dónde irían nuestros vinos, nuestros aceites, los productos todos de nuestra agricultura y de nuestra industria?Mientras, en Cuba, los levantamientos y choques armados se sucedían, y miles de reclutas fueron enviados desde la península para intentar dominarlos. Curiosamente, la extensión de la guerra no dejó de suponer también, de rebote, un lucrativo negocio para el sector textil catalán en forma de uniformes militares. Dividendos que contrastaban sobremanera con las penosas condiciones que debían afrontar los soldados. Combatiendo en un clima tropical y faltos de pertrechos, se estima que la gran mayoría de las bajas fueron causadas por las enfermedades y las duras condiciones en las que luchaban, no por las balas enemigas.

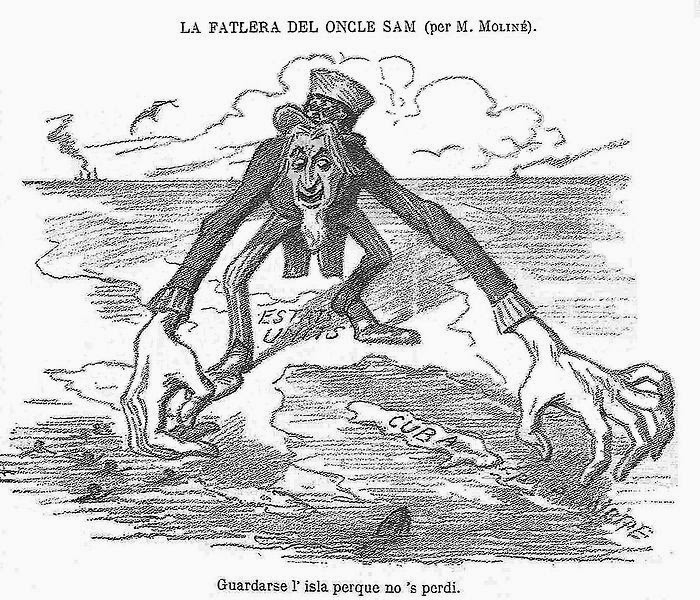

Caricatura patriótica aparecida en 1.896 en la revista catalana "La Campana de Gracia"

Un amenazante Tio Sam pretende poner sus malvadas manos sobre la Cuba española

Un amenazante Tio Sam pretende poner sus malvadas manos sobre la Cuba española

Después de la entrada de Estados Unidos en la guerra en 1.898 la situación bélica varió por completo. La flota española fue derrotada en Cavite y Santiago de Cuba y tras algunos combates en tierra, España pidió la paz. Esta se firmaría en diciembre de ese mismo año y supondría la independencia de Cuba y la cesión a E.E.U.U. de Filipinas, Puerto Rico, y la isla de Guam.

Tras el desastre del 98, y la consiguiente pérdida de las colonias, nada volvió a ser igual en la península. Concretamente, en Cataluña, la burguesía algodonera, resentida por la pérdida del suculento mercado cubano, se volcó hacia el catalanismo. Éste enseguida abandonó su regionalismo originario para conformar un nacionalismo mucho más radical, reivindicativo y opuesto a España. Y el apelativo "imperialista" pasó a constituir uno de los venablos preferidos dentro de su extenso arsenal de improperios hacia Castilla. Los tiempos, efectivamente, habían cambiado.

.jpg)